Reportaje del CEDLA

Escrito por Micaela Villa Laura

Julio de 2025

Javier (nombre convencional), de 32 años, enciende el motor de su motocicleta: coloca el interruptor en posición “on” y gira la llave para arrancar. Ya lleva puesto el casco de seguridad y está listo para realizar su sexto pedido del día, en el primer turno de trabajo. Es venezolano, vive en La Paz desde hace casi tres años y, desde hace dos, trabaja como repartidor de comida a domicilio para una empresa multinacional que opera en el país.

Para Javier y los demás repartidores, este es un trabajo que les permite generar ingresos mensuales que pueden llegar a superar el salario mínimo nacional y en el que “disponen de su tiempo con libertad”, pues eligen sus horarios de trabajo. Ellos se consideran “independientes”.

Aunque esa sea su percepción, Javier, y el resto de repartidores, son trabajadores dependientes, que hacen uso de sus propios instrumentos para realizar su trabajo: su motocicleta y su celular. Además, como parte de los requisitos para ingresar a la empresa de reparto, Javier adquirió su propio seguro de vida y ahora emite factura y declara mensualmente sus ingresos y egresos al Servicio de Impuestos Nacionales (SIN). Él también es responsable al 100% de cada pedido —incluso, los que son falsos—.

El trabajo de los repartidores —más conocidos como delivery (traducido del inglés como entrega o reparto), o “drivers” (conductores), como ellos prefieren llamarse— está presente en el país con más fuerza desde la pandemia de covid-19 del año 2020. Un trabajo sin derechos laborales, con total desprotección, con un control a través de la aplicación por parte de la empresa y un sistema de calificaciones en el que también participan los clientes.

En Bolivia, la normativa laboral establece el derecho a la estabilidad laboral, al pago de un salario digno, a la jornada de trabajo de ocho horas diarias de lunes a viernes, a la seguridad social de corto (seguro de salud) y largo plazo (aportes para la jubilación); al pago de beneficios sociales (aguinaldo, vacaciones, bono de antigüedad, etc.), además de los que contempla la normativa nacional en casos específicos.

La posibilidad de que la empresa les otorgue esos derechos está lejos de los repartidores. “Vacaciones y esas cuestiones (derechos laborales) corre por cuenta de los trabajadores. La empresa no te retira la cuenta si trabajas tres meses sí, y tres, no. Es un trabajo esclavizante como se ve. Cada uno lo toma como es”, explica Javier.

Actualmente, en el país operan las siguientes aplicaciones: Pedidos Ya, Yango, InDrive, Patio Service, Ok! Delivery, Mister Delivery y Dinki. Hasta hace tres años también existían otras como Yummy (ex Yaigo), Pídeme y Ubers Eats.

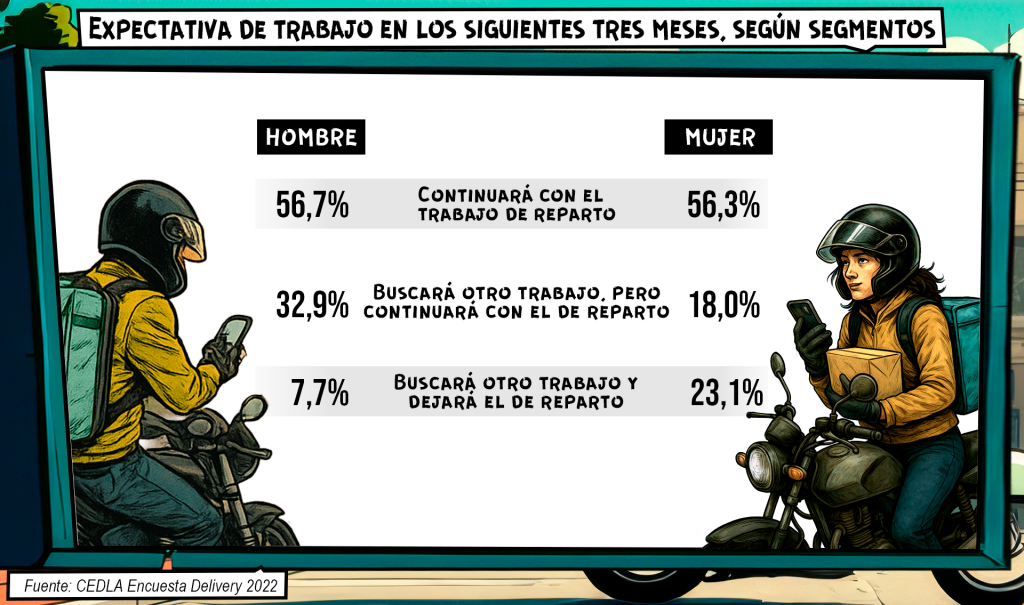

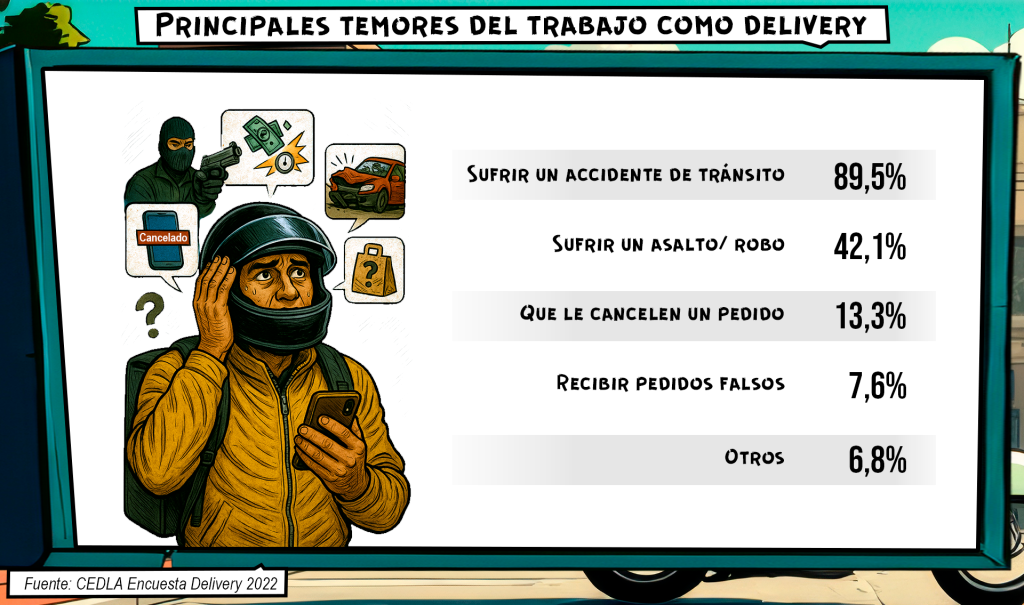

A fines de 2022, el CEDLA aplicó una encuesta a 4.224 repartidores de las ciudades de La Paz, El Alto, Cochabamba y Santa Cruz, con el objetivo de indagar más acerca de quiénes son y las condiciones laborales en las que trabajan. Los principales datos de la encuesta acompañan este reportaje.

Son cerca de las 13.45 de un día miércoles. Javier deja uno de sus pedidos en el barrio de Irpavi, en la zona Sur de la ciudad de La Paz. Quince minutos después recibe en su celular la notificación de otro, lo acepta y se dirige al patio de comidas del Megacenter, en el mismo barrio. En esta ocasión, llevará comida criolla a una clienta de la zona de Bajo Seguëncoma. Lo acompañamos en esta entrega.

Luego de una espera de ocho minutos en el patio de comidas, el pedido que debe llevar Javier está listo. Lo recoge y camina hacia la puerta de salida de emergencias de este centro comercial. En ese lugar, hay un pequeño estacionamiento habilitado solo para repartidores. Allí, está su motocicleta junto a otras 10, que están dispuestas en fila, tal como si estuvieran expuestas para la venta.

Inmediatamente mete dentro de su mochila térmica el pedido: un envase de poliestireno con comida dentro de una bolsa plástica. Parte cerca de las 14.15 al punto de entrega. Casi ocho minutos después, Javier llega a la puerta del domicilio que le indica el GPS. En su recorrido, de poco más de tres kilómetros, pasó por la Avenida Costanera, por la Plaza de la Mujer y la cancha Gramadal.

En el punto de encuentro, la espera es de cuatro minutos. Como la clienta aún no se avista, él baja unas gradas pues “el cliente puede estar más allá”. Retorna y ve que una mujer se dirige hacia él. Le entrega el pedido. Esta entrega, según lo establecido por la empresa, costó ocho bolivianos.

“Al mes hago entre 4.000 y 6.000 bolivianos, a eso hay que descontarle nuestros gastos. Yo llevo unos 200 bolivianos al día para pagar la comida de los clientes que no cancelan en línea. Personalmente no escojo pedidos grandes, como de 400 bolivianos, pues se corre el riesgo de que sea falso y ahí sí te arruinen el día”, dice Javier.

Cada día trabajado es “agotador”, cuenta, con clientes que lo tratan bien, y otros, mal. En ocasiones, sus esperas en los locales de comida son largas y también en los lugares donde debe hacer las entregas, debido a los clientes.

“Cuando llego a casa estoy con mi esposa, luego me duermo tarde. (Al día siguiente) me despierto tarde, desayuno tarde, voy a almorzar tarde a casa, a las cuatro, donde además cargo mi celular para volver a salir”, detalla Javier la rutina que sigue cada día.

En sus gastos diarios, entre ellos la compra de gasolina, Javier debe considerar la cancelación de las comisiones por cada entrega y el pago de sus impuestos, algo que desconoce. Él solo revisa los mensajes semanales y mensuales que le envía la empresa con el detalle de las comisiones que debe cancelar, y el código QR, por parte de su contador, para pagar sus gravámenes mensuales.

Javier migró de su país sin poder concluir sus estudios de ingeniería. Ya en Bolivia, optó por trabajar de repartidor y ha decidido continuar con este ritmo de trabajo diario pues en unos meses más nacerá su hijo.

Marcelo, de 26 años y estudiante de enfermería, dejó su trabajo de repartidor de los últimos seis años para dedicarse a ser mesero por unos meses en la ciudad de Vallenar, al norte de Chile.

Él comenzó a trabajar con su moto el 2019, después de salir del colegio. “Yo represento una de las tres primeras motos que trabajó en la pandemia llevando medicamentos”, cuenta a través de una videollamada por zoom. Desde ese año, hizo reparto para varias empresas como Farmacorp, Yaigo, Pedidos Ya y Patio Service.

Hasta el mes de marzo trabajó paralelamente en dos aplicaciones para tener un mayor ingreso. Hasta su último día laboral con las aplicaciones, sus ingresos rondaban los Bs 3.000, un 50% menos en comparación a cuando empezó.

“Hasta el momento ha sido bueno este trabajo por la facilidad de horarios, porque estudio en las mañanas y en las tardes trabajo, de 15.00 a 23.00”, señala.

“A las empresas lo que les importa es que estemos activos, otras cuestiones no nos ayudan. Por ejemplo, cuando empecé no tenía mochila ni acceso a internet. Todo viene de mi bolsillo. Si yo quería trabajar, tenía que buscarme todos mis implementos y continúa así. A fin de año nosotros nos comprábamos nuestros canastones”, recuerda Marcelo.

A pesar de esto, Marcelo seguirá siendo un repartidor. “Sin drivers no hay empresas, sin empresas no hay clientes, todo es como un círculo. Voy a volver al país y trabajaré en lo mismo”, dice Marcelo.

Cuando ocurre un accidente, el repartidor asume los costos. Si sale lesionado, los días que no hace entregas no tiene ingresos. El año pasado, Gerardo, de 31 años sufrió un accidente cuando llevaba un pedido. Estaba en el centro de la ciudad de La Paz y un minibús, que era manejado por un menor de edad, lo chocó. Él salió algo adolorido y su moto no sufrió mayores daños.

“En estas situaciones nosotros estamos solos. La Policía me dijo que iba a fregarle (perjudicar) al joven que me chocó, pues él no tenía licencia. Entonces lo dejé así, no activé mi seguro. Los medicamentos salieron unos Bs 200 para la curación”, dice, mientras espera un pedido en un patio de comidas de la zona de Calacoto. “Este trabajo es peligroso”, agrega.

“La empresa nos hace facturar. Si nosotros usamos su aplicación, ellos deberían facturar. A veces no conviene porque sacan tajada de nuestro trabajo y nosotros pagamos, por ejemplo, cuando se pincha una llanta”, prosigue Gerardo.

¿Y qué sucede si un pedido es falso y el repartidor hizo el pago al momento de recogerlo? Manuel, repartidor de La Paz de 34 años, responde que hay tres opciones para no perder el dinero. La primera: retornar al restaurante para informar de la situación y pedir la devolución del importe, pero muy pocos lo hacen. La segunda: reportar a la empresa de reparto para que devuelva el dinero, lo que implica un trámite moroso y burocrático. Y la tercera: vender el pedido entre los repartidores por un precio más bajo a través de sus grupos de WhatsApp. Si no resulta ninguna, ellos mismos se comen la comida del pedido.

José, de 40 años y venezolano, está en Cochabamba, trabaja en Pedidos Ya desde 2023. Mensualmente obtiene una ganancia de poco más de un salario mínimo nacional, que era de Bs 2.500 a abril de este año. Él prefiere trabajar como “independiente”, pues maneja sus tiempos, dice.

“Para mí, este trabajo no tiene desventajas. Yo trabajo de 12 del mediodía a 12 de la noche y realizo entre 28 a 30 pedidos diarios. Se recorre toda la ciudad. Prefiero eso, a quedarme en un trabajo con sueldo mínimo, de lunes a viernes y con un día de descanso”, enfatiza.

Sin embargo, José también detalla que son ellos los que cubren todos los gastos y brindan los instrumentos de trabajo. “Nosotros cumplimos un rol como trabajadores, en el que ponemos nuestra moto, hacemos el mantenimiento, pagamos nuestra comida, tenemos nuestro seguro. Todo eso lo gastamos nosotros. O sea, nosotros cubrimos nuestros gastos”, explica.

Cuando se le pregunta sobre la importancia de sus derechos laborales, José responde: “Primero, soy extranjero. Segundo, vine a trabajar. Tercero, no puedo exigir. ¿Me entiendes?”.

Para el investigador del CEDLA, en este tipo de trabajo solo existen los contratos civiles, lo que convierte a los repartidores en consultores.

En realidad, los repartidores no son “independientes”, pese a que ellos mismos lo aseguran. ¿Por qué? Porque siguen las órdenes de la aplicación móvil cumpliendo los requisitos que les piden, están sujetos a un control semanal y la cantidad de entregas que hacen al día y sus horarios depende de la calificación que obtienen cada semana.

Al respecto, Manuel comenta que no solo los clientes lo califican, sino también la misma aplicación, y del 1 al 4. No importa si un repartidor trabaja 12 horas, lo importante es no rechazar los pedidos asignados, pues esto le baja puntos. La calificación es semanal y si se obtiene el puntaje más alto la aplicación le brinda turnos en días y horarios donde hay más pedidos. Cada uno puede elegir su turno, dice, sin embargo, aclara que a los que tienen mejor puntaje la aplicación les brinda más opciones.

“Para mantenerte en el 1 es súper difícil porque hay pedidos que no te conviene llevar. El sistema te paga por kilometraje y en camino recto, pero hay zonas que son cerros o tienen muchas curvas, es cuando se gasta más en gasolina y debes elegir”, dice Manuel.

Según el ingeniero de sistemas Enrique Orosco, estas aplicaciones de delivery surgieron en el mundo cerca del año 2000 y por el 2010 se popularizó en Latinoamérica debido al avance tecnológico y al internet, al uso masivo de los smartphones y del geolocalizador. El objetivo es brindar comodidad y rapidez de servicio.

“Los trabajadores que usan estas aplicaciones han podido encontrar una fuente de apoyo económico para poder sobrellevar su vida diaria, (pero) sus ingresos no son fijos, son variables, incluso hasta bajos”, señala.

En Bolivia no existe una figura clara respecto al trabajo de los repartidores ni una normativa específica que regule a las empresas nacionales y extranjeras que desarrollan esta actividad en el país. El Ministerio de Trabajo sumó a los repartidores en la categoría de teletrabajadores, según el Decreto Supremo 4218 y el Protocolo de Bioseguridad para industrias de alimentos y de entrega. El teletrabajo es entendido como la “modalidad de relación laboral o de prestación de servicios que consiste en el desempeño de actividades remuneradas utilizando las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC)”.

Por su parte, el Servicio Nacional de Impuestos (SIN), a través de la resolución normativa de directorio 1021/20, integró a los repartidores al sistema de contribuyentes dentro de la siguiente actividad económica: “servicios de intermediación en la venta de bienes y servicios a través de medios digitales”. Por eso, los repartidores se ven obligados a tramitar su registro en el SIN como empresas unipersonales. Esto compromete la emisión de facturas y la declaración de ingresos y egresos, como si se tratara de consultores.

“En Bolivia y en Latinoamérica, hay una amplia flexibilización del trabajo en términos de marcos normativos. A los trabajadores (de reparto) se les obligó, en su momento, incluso a registrarse en lo que era Fundempresa. (Sin embargo), los repartidores trabajan bajo la informalidad, porque no tienen garantías legales ni cobertura de riesgos sociales. El Estado no tiene la capacidad y no hay el interés de regular esto porque más bien hay un interés de atraer capitales”, enfatiza el investigador Arze.

Marcos, de 29 años, trabaja en InDrive y Yango en Santa Cruz. Él no lleva comida, sino pasajeros y mensajería en moto. Ya son cinco años como driver y dos trabajando con ambas aplicaciones. ¿Por qué trabaja en las dos? Porque una cobra menos comisión (3%) que la otra (6%) por carrera hecha. Además, una de ellas le permite ganar más por los servicios que hace en comparación con los precios establecidos en la otra aplicación.

“Trabajando ocho horas de lunes a viernes hago como 20 carreras y fines de semana hasta 30”, dice Marcos. Al mes, con ese ritmo de trabajo, gana cerca de Bs 3.000.

Tampoco conoce a sus empleadores, pues todo se hace en línea, hasta la firma de su contrato. Por ejemplo, InDrive no tiene oficinas a donde acudir, solo un enlace que dirige al soporte de la aplicación.

Tanto en Yango como en InDrive, el desempeño de los drivers se califica con estrellas, cuenta Marcos. Esta puntuación repercute en una mayor o menor ganancia para el driver; es decir, la aplicación le ofrece más carreras a los que tienen una mejor puntuación.

En estas aplicaciones también existe el control y la sanción para los conductores. “La empresa también nos sanciona si el cliente se queja, si a nuestra moto le faltaba alguna luz o si se presentó una pelea. Entonces, nos bloquean la cuenta”, dice Marcos. El tiempo de bloqueo depende de cada caso.

En las redes sociales, principalmente en TikTok, se ven nombres como LR Delivery, Raptor Delivery, Rabbit Delivery, Rocket Delivery Veloz y muchos más. Son servicios de reparto que operan solo por WhatsApp y que han sido abiertos por exempleados de las empresas de reparto.

Operan así. En los grupos de WhastApp están los contactos de los restaurantes y los repartidores. Cuando un restaurante necesita el servicio, escribe al grupo, por ejemplo: “¿alguien libre?”. El primer repartidor en escribir “Yo” es el que obtiene el pedido y, por ende, la ganancia.

Fabián, administrador de uno de estos servicios, dice que iniciaron hace dos años con el grupo de WhastApp, adoptando la misma forma de trabajo que de las aplicaciones móviles.

“Tengo 52 años y trabajo ya cinco años. Empecé en Mister Delivery, Patio Service y Dinki. Ahora también trabajo por WhastApp. Este trabajo es conveniente. Es estresante, pero es bueno. No lo veo tan riesgoso si tenemos el SOAT”, comenta.

Fabián afirma que la gente ya no pide por delivery como antes debido a la situación económica del país. Esto ha repercutido en sus ingresos. Durante la pandemia, sus ingresos mensuales rondaban los Bs 6.000, ahora llegan a Bs 3.000, aproximadamente.

Es martes. Son las 13.00 horas. Cada dos o tres minutos, los repartidores estacionan sus motos en la puerta principal de un patio de comidas ubicado en la zona de Calacoto. Son tantos los pedidos que apenas uno llega, otro ya se está yendo.

La mayoría de los platos ya están servidos y dentro de una bolsa con la factura de compra engrampada. Entonces, la espera de los repartidores no pasa de los ocho minutos.

“Es un trabajo sumamente informalizado, precarizado y de intensificación tanto en extensión del horario, como también del esfuerzo destinado para cumplir con mayor celeridad cada entrega”, señala el investigador del CEDLA.

La dinámica se repite al día siguiente en otro patio de comidas. Esta vez en el del Megacenter, en la zona de Irpavi. Entre las 12.30 y las 13.30, cada cuatro a siete minutos, 12 repartidores ingresan para recoger sus pedidos. En este caso, todos, sin excepción, y uno a uno, se dirigen primero al baño.

“Pedidos Ya”, grita la cajera de un restaurante de comida rápida. El repartidor recibe la comida y sale del patio. No tarda ni un minuto, guarda la comida en su mochila, se pone su casco y se va. Después de hacer la entrega, el ciclo volverá a repetirse para este repartidor, en este o en otro patio de comidas, unas 20 a 30 veces en el día o lo que el turno y la aplicación le permitan.

El CEDLA envió dos cartas a Pedidos Ya y Yango, que tienen oficinas en la zona Sur de La Paz, para tener su contraparte. Hasta el cierre de este reportaje no se tuvo respuesta.

Videos

Texto: Micaela Villa Laura

Coordinación: Unidades de Investigación y de Comunicación CEDLA

Diseño y desarrollo web: Unidad de Comunicación y Gestión de Información

Imágenes en movimiento: Unicornio.Social

Este reportaje ha sido producido por el CEDLA con el apoyo de la Embajada de Suecia, en el marco del proyecto “2022-2024 Knowledge and Debate in a Changing World”.